日本銀行は年2回、金融政策の報告書を国会に提出。(現在2025年3月26日)

本日は経済・金融情勢と金融政策について説明いたします。

経済・金融情勢

景気

- 景気:一部弱い動きはあるが、緩やかに回復。輸出・鉱工業生産は横ばい、企業収益は改善傾向。雇用・所得環境も緩やかに改善し、個人消費も増加基調。

鉱工業とは?

鉱業は、金、銀、銅、鉄、石炭などの採掘を行う企業(事業所)や、原油、天然ガスなどの採掘を行う企業(事業所)、陶磁器やガラス、セメントの原料を採掘する企業(事業所)などのことを指します。

物価

物価:今後は2%の物価安定目標に近づく見込み。

- 生鮮食品を除いた消費者物価は約3%上昇。輸入物価の影響は弱まるが、賃金上昇などでサービス価格が上昇。

消費者物価指数とは?

- 消費者物価指数は、消費者が日常的に購入する財やサービスの価格がどれだけ変動したかを示す指標です。

- 物価の変動が大きいと所得配分にゆがみが生じるため、日本銀行は物価の安定を図ることを目指しています。

- 消費者物価指数が上昇すると、家庭の消費支出は増加し、収入が増加しなければ生活は苦しくなります。

消費者物価指数は、中長期的な為替市場の動きを予想する際にも参考になります。消費者物価指数発表時に事前予想値と結果の乖離が大きければ、当該国の通貨が大きく変動する傾向があります。

消費者物価指数はなぜ生鮮食品を除いていますか?

消費者物価指数で算出される総合指数から生鮮食品を抜く理由は、より正確な物価の状況を知るためです。

生鮮食品とは、

野菜や果物、肉、魚、卵などの加工されていない食品を指します。

リスク要因

- リスク要因:海外経済の動向、資源価格、企業の賃金・価格設定など、不確実性は高い。特に為替の変動が物価に与える影響が大きくなっている。金融システムの安定性は維持。

金融政策

今後は政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整

- 日本銀行は現在の政策金利(無担保コールレート・オーバーナイト物を0.5%程度)を維持。

- 経済・物価の状況に応じて、今後は政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整。

- 国債の買入れ額は、昨年決定した減額計画に沿って段階的に減額。

- 2%の物価安定目標の達成を目指し、適切な金融政策を継続。

中立の財政政策と政治

財政政策

財政政策に関しては、減税などの動きを見ながら静観していく。

現在、国民民主党の103万円の壁などが話題になっている。そうなると、減税の動きが強くなります。

財政政策は「買い材料より」ではないかと思っています。

政治

政治は、最近大きな転換点になっていると見ている。

自民党や立憲民主党の増税派は国民の支持が低く、逆に国民民主党やれいわ新選組などに支持率が流れている。今年の夏の参議院選挙で流れが変わるかもしれないので、ヘッドラインに注目。

夏の参議院選挙に注目

まとめ

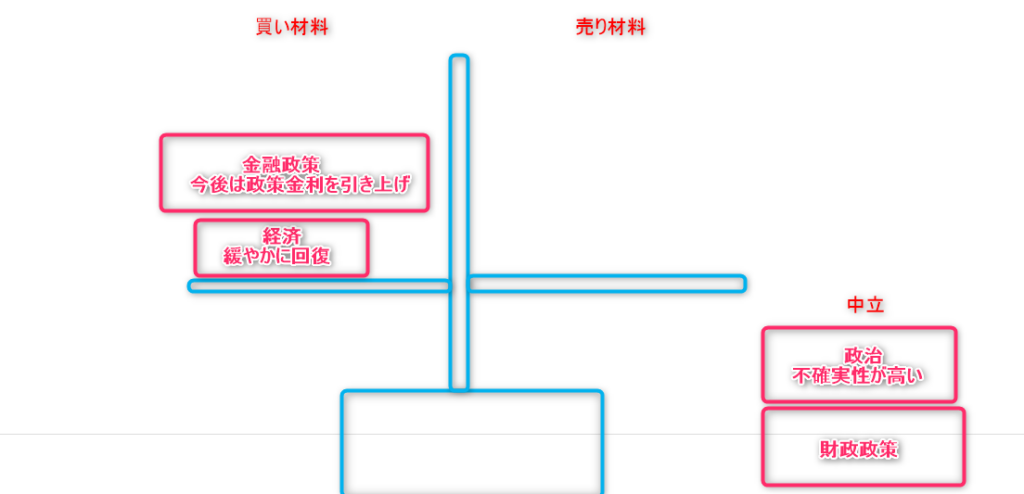

円は買い材料が多い!

2025年は円高になる可能性が高そうだ。

金融政策・・・2%の物価安定目標の達成を目指し、適切な金融政策を継続をするなら、金利を引き上げる。=買い材料

経済・・・景気緩やかに回復。=買い材料

財政政策・・・減税の動きが強くなりそう=買い材料より

政治・・・夏の参議院選挙に注目=中立

コメント